|

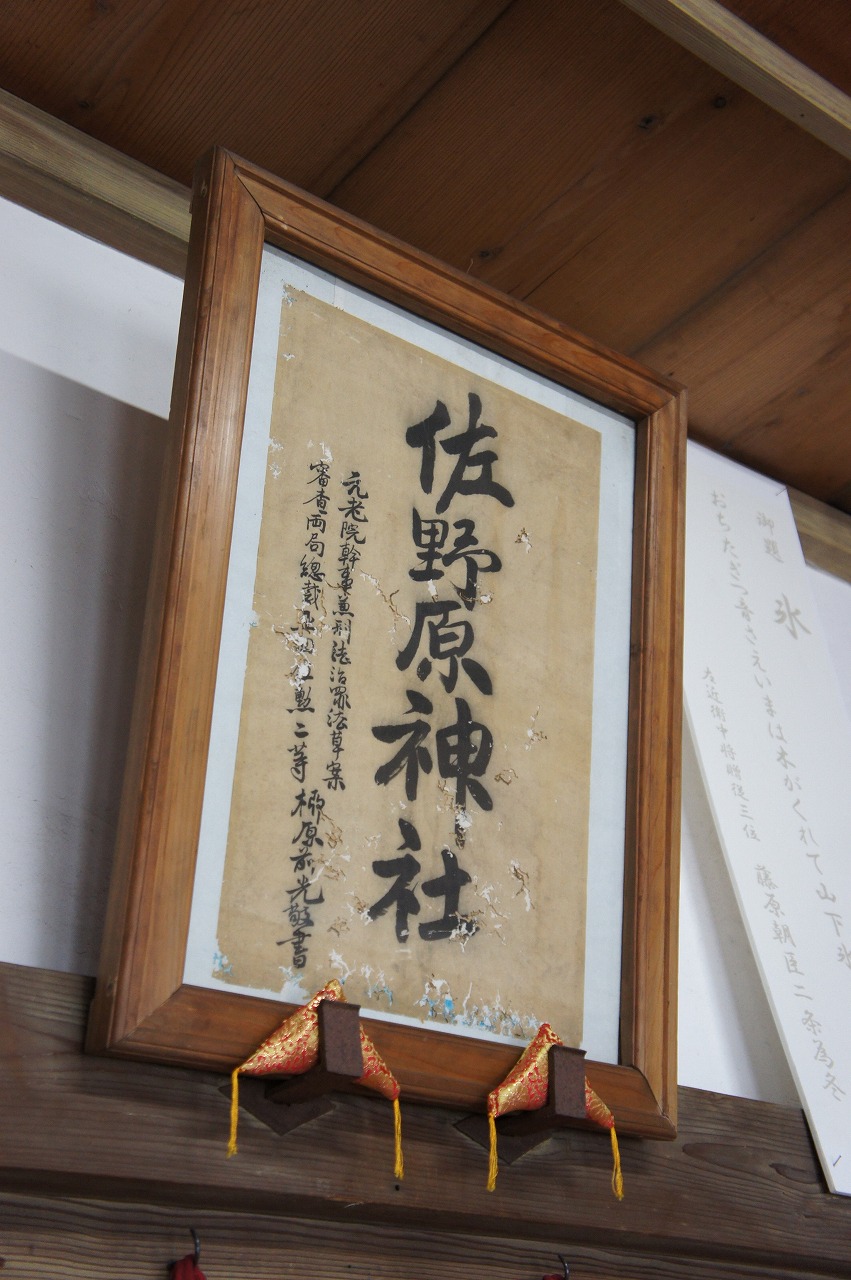

「佐野原神社額」

柳原前光

(やなぎはらさきみつ)

伯爵の書

西園寺公望と共に

少壮公家の中の

逸材といわれ、

戊辰戦争では18歳で

東海道鎮撫副総督となりました。

明治維新後は外務省に入り、

明治四年に外務大丞として

大蔵卿伊達宗城と共に清に渡り、

李鴻章との間で

日清修好条約を

締結しています。

西南戦争では勅使として

鹿児島入りしています。

その後、元老院議官となり、

刑法・治罪法審議に従事し、

中露公使・

賞勲局総裁元老院議長を

務めています。

|

|

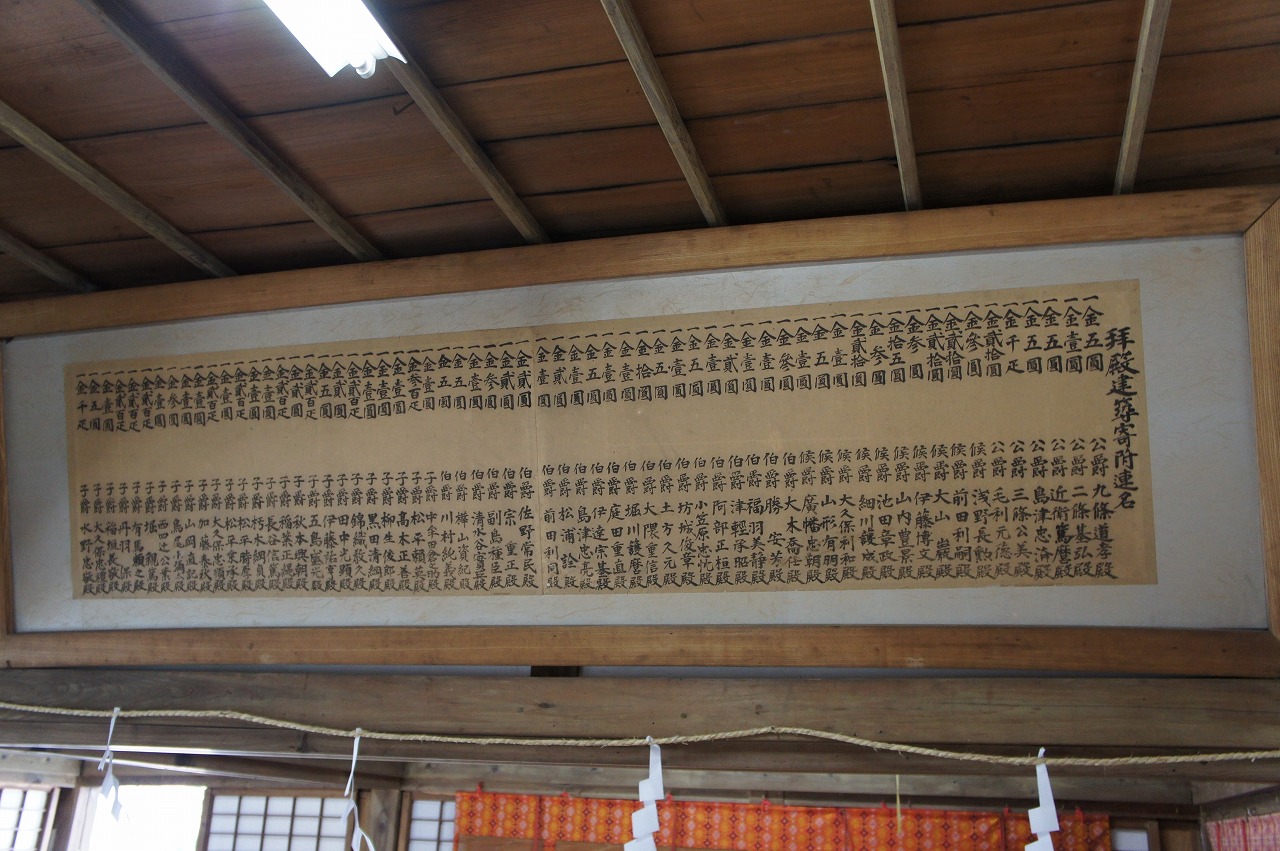

「拝殿建築資金の寄付者額」

明治十五年、

服部大八、星野徳三郎

、清水寛良等は

宮内省の三好維堅と共に

公候伯子有爵諸氏に

賛同を働きかけ

神域の拡張や

社殿の造営碑石の

建立を計画しました。

寄付者名簿

公候伯子男有爵者

125名です。

名前を見ていくと

幕末から明治にかけて

活躍した人物ばかりです。

伊藤博文、

大隈重信、

勝海舟、

毛利元徳、

楫取素彦・・・。

東駿河の片田舎に

これだけの人たちが関心を

向けた理由は・・・

|

|

「幣帛料」

宮 内 省

|

|

「幣帛料」

有 栖 川 宮 殿 下

|

|

「幣帛料」

皇 太 后 殿 下

|

|

「幣帛料」

周 宮 殿 下

|

|

「幣帛料」

常 宮 殿 下

|

「うちよする駿河の国、裾野の里に、清らなる山水の、

たぎち流るる一隈あり、

遠つ祖、二条為冬卿、

このかたほとりに、ねむらせ給ふ」

|

「入江相政 奉納額」

(昭和天皇侍従長)

祭神 二条為冬卿が

遠い祖先ということで、

年に一・二回神社に

訪れていました。

額には中古文風の詞書に歌を一首添えていただきました。

また、その際に本殿真裏にある二条為冬卿の墳墓にぬかづきお参りされています。

※奉納された記述の様子は

「日日是好日 入江相政著」に

記載しています。

|

修復後の「献詠」

修復前の「献詠」

当時の額縁は明治四十三年二月八日に服部大八氏により

奉額されてましたが、時代の経過と共に表装が破れ文字も見にくい

状態でしまってありました。

平成二十六年九月に(有)翠竹堂 大賀表具店様により

見事に修復していただきました。

|

「献詠」

佐野原神社創建にあたり

寄付の他に和歌を献詠されている方もいらっしゃいます。

その和歌を一部したためたた額です。

|

|

「神社碑」

篆額

碑の一番上に「佐野原神社」という名の書

有栖川宮熾仁親王

撰文(漢文)

谷 干城(たに たてき)

撰文書写

土佐出身の軍人

長屋 重名

刻印

東京谷中の石エ

廣瀬 群鶴

「服部大八らは

三好惟堅を介して

谷干城に次のように

願い出でました。

ここ佐野原は建武の役に

戦死した

左近衛中将贈従三位

藤原為冬公の

戦死した所です。

十三の古墳があり、

その内将軍塚と

いわれているのが、

為冬卿の墳墓です。

土地の人々は代々言い伝えて

大切に守ってきました。

王政維新以来、

南朝の為に命を捧げた諸公は、みなそれぞれの地で祀られているにもかかわらず、

為冬公の亡骸を埋める所は

未だに誰にも知られず

にこのまま忘れ去られようとしています。

このままでいいでしょうか?

我々は皆で相談し、

多くの人に働きかけ、

為冬公の魂を鎮める為に

祠を建て佐野原神社と

名付けました。

明治九年のことです。

しかし、

未だに碑文がありません。

どうか碑文を書いて下さい。」と。

この願いを

即座に聞き入れ、

谷干城は、

為冬公のひととなりや

功績とともに、

為冬公をここまで

大切に思う地元民の

忠孝の心にも

感激し碑文を書いたのです。

|

|

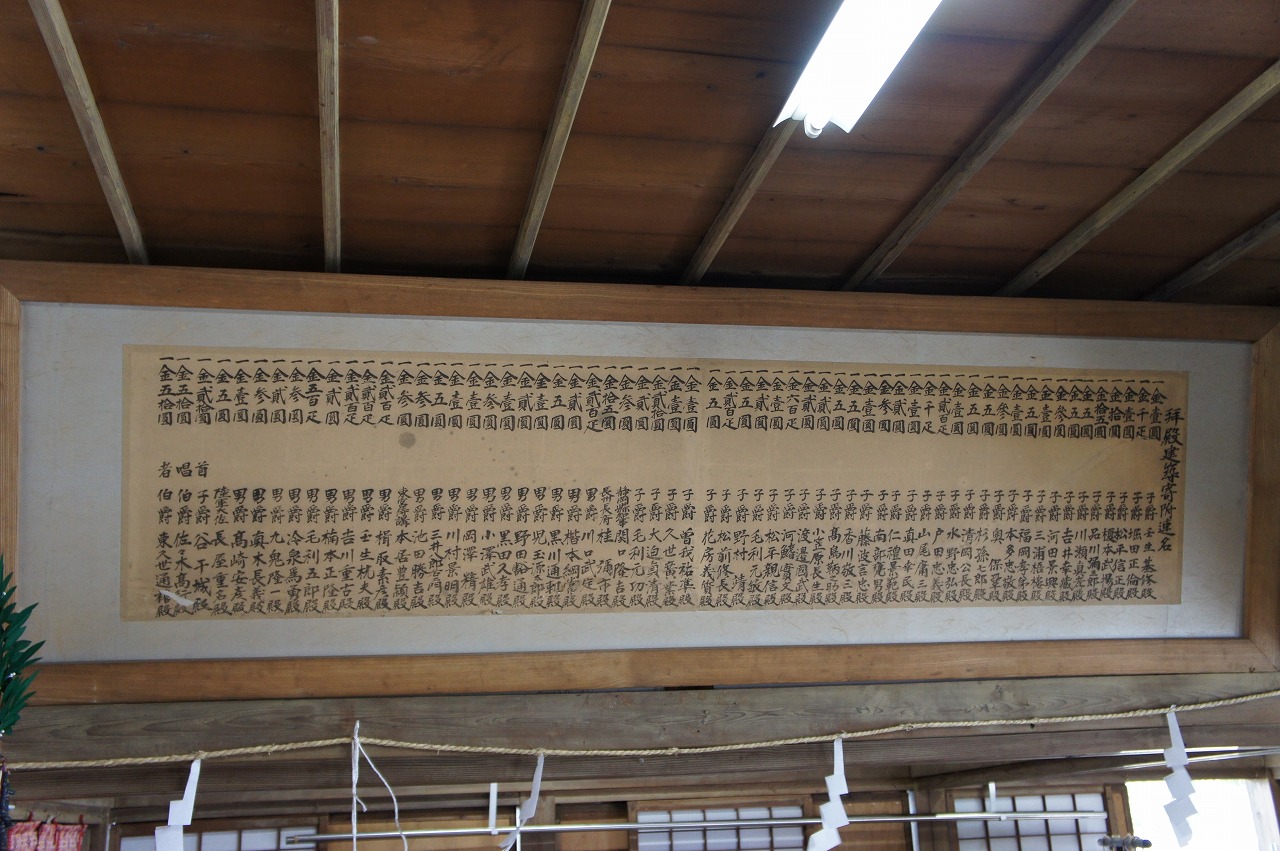

「佐野原神社奉額」

明治三十五年に

佐野原神社に

地域の方が和歌を

奉納されました。

|

|

「御神木」 楠木

樹齢は数百年

将軍塚より左側に

御神木の楠木

右側に銀杏の木があります。

春になると

新芽が勢いよく芽生えます。

御神木の直径は2.5M

※御神域の中にあるため、

直接近くまではいけませんが、

周りからご覧になれます。 |

|

「微兵大石鐵蔵招魂社」

明治の初め、

行政区画は江戸時代のままでした。

現在の太字にあたる区域が

「村」でしたが、

一時大区小区制を敷き、

戸長をおいた時期があります。

佐野原神社の創建された

時期も大区小区制でした。

そのためか、

第一大区三小区といった

区域の中に村がたくさん

ありましたが、「区域」としては

まとまった行動を

したようです。

その一つが

「佐野原神社創建」の

活動のひとつであり証が

この石造物になります。

佐野原神社が

創建された頃の

時代背景を知る大切な

手懸かりになった記念碑です。

|

淨身石 厄祓所

|

厄割玉による厄秡所

「淨身石」・・・

自分自身を清める石(浄化)

厄割作法

①「厄割玉」を受けます

②「淨身石」に一礼

③「厄割玉」の穴に

息(自分自身の厄・ストレス、悩み、気分が優れない、うっぷん等)を吹き込みます。

④全身全霊「淨身石」に

めがけて投げます・

(割れることで厄を落とします)

⑤終わりましたら「淨身石」に

一礼

※「淨身石」に「厄割玉」が

あたらなくても、この場所が

浄化する場所なので大丈夫です。

|

御神木の根

佐野原神社の本殿石垣が、御神木の根によりヒビ割れてきました。

石垣修復の為、本殿下の方にあった根を切りました。

その根はものすごい力で石垣を押し上げていました。

|

「御神木根社」

無病息災・健康長寿

|

| |

|

| |

|

|

|

下十ヵ郷 平松新田(平松区) 吉田神社について

御祭神

吉田大明神

武甕槌命 (たけみかづちのみこと)

天児屋根命 (あめのこやねのみこと)

伊波比主命 (いわいぬしのみこと)

伊波比比売命 (いわいひめのみこと)

吉田神社 神輿(男神輿(茶色)・女神輿(黒色))

文政十二年頃、この地方一体に「コロリ」という疫病が流行した。

佐野村に住む医者である三好玄意は困り果て、神にすがる思いで自ら京都願総代となり、

茶畑村の芹沢新左衛門と共に京都 吉田神社に行き御分霊を仰いで帰り、

おまつりしたところ霊験あらたかにも疫病は鎮まった。

そして平穏な生活が戻った。

ここ佐野原神社より御分霊を神輿へ移し神輿を担ぎ、疫病退散の旗をかかげ

、村から村へと練り歩いた。

当時の氏子・崇敬者が集まり協議の結果、

この地方一帯の守護神として輪番制を以てまつり、

当番村は一年ずつ祭祀を行うように取り決めし現在に至る。

佐野原神社より始めたので平松区が当番にあたる年は

「お帰りなされる」という独特な表現が云われています。

吉田神社祭典では神社に大きなのぼり旗・境内には小のぼり旗をあげ吉田神社を迎える。

各家では吉田神社を迎えることで、疫病退散・家内安全を祈願する門前旗を玄関先に飾り、

祭典や神輿渡御を迎える。

輪番制でまわる地区

平松→公文名→稲荷→

久根→(神山・岩波)→

石脇→佐野→茶畑→伊豆佐野→

麦塚→二ッ屋(20年ごと)→

宝物 引き渡しの様子

※長年にわたり大変貴重な宝物を1点ずつ確認し損傷・紛失・数があることを確認します。

問題ないことを確認して引き継ぎが終わります。

神輿が到着後、破損等があった場合は、

迎える地区は神輿を引き継ぐことはできません。

そのような場合は送りの地区が1週間以内に

神輿を修復して引き渡さないとならない。

通常、引き継がれた日から1週間後に

迎え地区の吉田神社の神輿渡御・祭典が行われるため。

※神山・岩波は20年に一度ずつ担当

※伊豆佐野は萩と組んでいたが萩は脱会した

※二ッ屋は20年ごと隔回で担当

|

| |

|